国際バカロレアで見えてきた「大学の国際化と質」

ieNEXT編集部は、国際バカロレアが果たしてきた意義と今後について国際バカロレア大使で東京インターナショナルスクール理事長坪谷・ニュウエル・郁子氏とアオバジャパン ・インターナショナルスクール理事でムサシインターナショナルスクール・トウキョウ理事長の宇野令一郎氏に対談をお願いしました。

その対談から浮かび上がってきたのは、インターナショナルスクールだけではなく、現在の日本が抱える教育課題でした。

1.国際バカロレア200校で見えた「日本の教育課題」は、こちらをご覧ください。

2.国際バカロレアで見えてきた「小学校の英語教育」は、こちらをご覧ください。

3.国際バカロレアで見えてきた「英語の時間と質」は、こちらをご覧ください。

4.国際バカロレアで見えてきた「大学の国際化と質」は、本ページです。

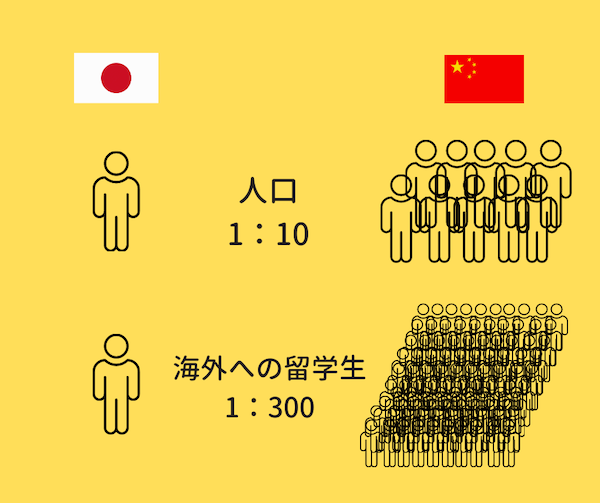

宇野:今までは入り口の幼児、小学校の話でした。少し話を飛びたいと思います。今、日本で正規留学をしている大学生は約2,000人います。

一方で中国は、約60万人が正規留学をしています。

日本と中国を比率にすると人口は1対10でも、留学している学生数の比率は、1対300になっている。

それだけ日本人は内向きになっているのかなと感じます。

その根本には、海外に行きたくても英語ができないので断念していることもあると思う。

英語=国際化ではありませんが、海外に出ていく比率などから日本人の国際化を坪谷先生は、どのようにお考えですか?

坪谷:私は、一番大きな問題は、内向きというよりも、むしろ英語圏の国々の高等教育、つまり大学に送り出すのにかなりの経済的な負担があることだと思っています。

例えば、アメリカに留学した場合、授業料を払う、そして生活費を払う。家賃も払う。

しかし海外の場合は、安全な地区に住むにはその分賃料も高い。

日本は、例えば家賃の安いところに住んでも危ない目に合わない安全な国です。

しかし、海外の場合は、安全な地区に住むにはその分賃料も高い。

アメリカに行って授業料を払って、安全なところに住んで、食費も出していくと、1年で約1千万円かかってしまう。

一人の子どもに1年1千万円かけられる家庭が何%ありますか、という問題です。

私は、日本の国民の経済的上位1%ないしは2%くらいが、そういったことができる家庭なのかなと思います。

近年の動きでは、日本から海外に留学する大学生が減っている理由にアメリカの場合は、あまりその外からの人をウェルカムしないー学生ビザの数の発給が少なくなったこと。

あとはヨーロッパ圏に関しても移民問題なども大きな原因のひとつではないか、と思っています。

海外も留学をしたいのであれば、費用面ではアメリカは高いですし、同じように英国も高い。

その次にカナダ、オーストラリア、ニュージーランドが費用的に少なくてすみますが、それでもニュージーランドでも、生活費も入れると年間500万ー600万かかります。

坪谷家のケース

坪谷:うちの場合、娘が2人年子でいます。

娘が高校を卒業する前に、「ママは、二人をアメリカに送るだけの資金はない」と、はっきり言いました。

だから、「アメリカ以外の国を選んでくれと。できればイギリスも選ばないでほしい」と。

なぜなら、2人年子のアメリカの留学費用は、工面できないですもの。

そうなると奨学金をとれば、という話になりますが、奨学金と取得するのも条件が高く、現実的には、難しいですね。

ですから、私は経済的な面が大きい要因ではないか、と思います。

宇野:このあたりは、文部科学省も、「トビタテ留学japan」という形で支援していますが、家庭で子どもひとりひとりにアメリカ、イギリスと対応するのは、難しいですね。

坪谷:私は、現実的には、お金の面などを考えると一般的には、日本の大学に進んで1年間の留学や日本の大学の授業料を払うことで提携の大学に行ける仕組みが現実的だと考えています。

大学院になると状況が違ってきます。

大学院でも、生活費は同じですが、授業料が安くなったり、ヨーロッパの国などでは、学業に専念できるために生活費としてお小遣いくれたりするところもあります。

留学も大学、大学院などタイミングとお金の面で考えるといった手もあると思います。

経済政策としての大学生の留学誘致

坪谷:90年代の終わりにイギリスのトニー・ブレヤ英国首相(当時)が海外からの留学生を誘致するという政策を打ち出しました。

海外から留学生を誘致するには、教育政策じゃないんです。

実は、経済政策なんですよ。

中国人が海外留学すると見込んだブレアさんが海外からの留学生を大々的に誘致しようという政策を実施しました。

イギリスの留学生の誘致政策の成功を目の当たりにして、その後にアメリカなどいろんな国が留学生誘致による経済政策を実施し始めました。

留学生誘致政策は、あくまでも経済政策で外貨の獲得でした。

国際化と海外からの留学生を教育政策へ

坪谷:学生や家庭としては、経済的な面で負担が多いが、留学生誘致政策でした。それが日本から海外に出ていく費用負担の面で課題だったと考えています。

しかし、無償で海外留学できるならば、行って色々経験してみたいと思っている若者のほうが多いと思います。

宇野:そうですね。日本から海外へという話で費用面は高いハードルだと思います。

その一方で国内でも国際コースなど国際的な学部が増えてきました。

ところが海外の学生が日本に来る場合に、ここもハードルがあったりします。

国際学部でも、インターナショナルスクールの各種認定やケンブリッジ国際カリキュラムとAレベルが大学のアドミッションにまだ理解されていない、と思います。

このあたりはいかがですか。

坪谷:留学生政策では、1つは、海外からの留学生が日本に今どれくらいいて、どういう現状なのか、どのような問題があるのかという点だと思うんです。

ご存知の方は、ご存知かと思いますが、政府は「留学生30万人計画」を出しました。

海外からの留学生を30万人にしようと。

最近、ほぼ達成した、という報告があったんですが、留学している内容を良く見ると大学とか大学院に来てる生徒の数っていうのはほとんど増えていない。

では、日本に留学して来た30万人とは、誰か?

実は、留学生30万人の中心は、日本語学校なんです。

日本語学校に、日本は自分の国よりも経済的に強いので、アルバイトで日本の円を稼ぎに来る生徒も一部におり、そういったことが社会問題化している。

現実として海外から留学生は30万人は、大学や大学院に入学していない。

グローバル30は若干、増えましたが、特に大学、四年制の大学に留学生は増えていない。*1

しかし、グローバル30もですね、結局ふたを開けてみると学部やコースにバラエティーさが少ない。

国際◯◯学部、国際◯◯コースばっかりなんです。

日本で国際◯◯コースを勉強したい留学生がそれほどいるわけではない。

私の二人いる娘のひとりは、教育学部ですし、下の娘は動物学部なんですね。

それぞれ興味のある分野を勉強していきたいわけですから、興味のある学部やコースがなければ、行かないですよね。

では、なぜ英語で学べる学部を作ろうとしないのか?

ランクが高い大学ほど日本人学生で十分

では、英語で学べる学部を作ろうとしないのか?

2つの理由があると考えています。

1つ目はが、まず大学側として、大学ランクが高ければ高いほど、日本人の生徒がたくさん志願してくる。

だから英語で学べる海外留学生も学べる学部やコースを開講する必要がない。

なぜかというと大学には、定員が決まっています。

定員が決まっているので、定員以上の生徒が入りたいと志願してくる大学は、留学生が学べるような英語で学べる学部やコースなど開講する余計な仕事を増やしたくないわけです。

2つ目はが、海外から留学生を入れるとなると、大学側に全ての講義を英語で授業をしなければという思いこみがあるんですね。

英語でやるなら、英語で教えらえる教授も用意し、成績評価も資料も全部英語で用意しなければ、と。

すごい手間がかかるので、そんなこと避けたい、と。

日本の大学の国際化

私としては、日本の大学の国際化に関しては2つのことを考えています。

1つ目は、何も全部英語でやる必要はない、ということです。

例えば、ドイツに留学に行けば、ドイツ語の速習コースを受講して、ドイツ語がある程度できるようになってから、きちっと大学などに入っていく。

ドイツだけでなく、英語圏の大学も同じような仕組みがあります。

イギリスは、日本と違って3年間で大学を卒業します。

その前にファンデーションコースがあり、1年間は英語の速習コースを受けて、その速習コースである程度のレベルになったら、本入学していくシステムです。

アメリカでも同じ仕組みです。

海外からの留学生を受け入れるために、その国の言語をまず学んで、アカデミックに学べるようになった時点で本科に入学していく。

日本もその仕組みを導入すれば、何もすべて英語でやる必要はなくなります。

あとは大学側のモチベーションですね。

ランクが上の方になればなるほど定員は、今でも日本人の志願者で定員が埋まりますので。

少子化が進む日本の大学と留学生

坪谷:日本は少子化が進んでいます。しかし、大学は800校あります。

ですから生徒を集めるのに苦労している大学は、一生懸命、海外から留学生を入れようとしていると思います。

私自身は、さきほど言ったように、英語で学部やる必要はないと考えています。

2つ目は、海外からの留学生は定員外とすることが決まれば、日本語速習コースの間は、日本語があまり必要でない単位はとらせる。

日本語速習コースを「ファンデーションコース」と私は、呼んでるんですけれども例えば、体育なんてそうですよね。英語や中国語など外国語も留学生はお得意ですから単位をとれますよね。

仮に、日本語速習コースを「ファンデーションコース」を条件付き仮入学として、学生の日本語能力が学部で専攻を学べるほど上達していない場合、あなたは学部のほうに入れませんね、と伝えれば良いのです。

仮入学なので、日本語力など条件を満たさないまま学部に入学させると学生のためにも良くない。

「そんなことしたら日本に来ないだろう」、という議論も出ると思うのですが、私は十分来ると思っています。

なぜかというと、日本は授業料払ったら、たくさん単位とろうが、あまり単位をとらなかろうが、授業料が一緒です。

でも海外の場合は、1単位ごとに授業料を払います。

だから日本で日本語速習コースの「ファンデーションコース」で10単位とったなら、その単位を持って転校することができれば良いわけです。

例えば、単位を持って大学に編入するとその方が有利になることがあります。

国際バカロレアの場合は、スコアが32の大学に入学しても、その後、ファンデーションコースの単位を持って上のランクの大学に編入することができる場合もある。

単位や経験を積んでから編入できる仕組みがあるので、だからギャップイヤーやインターンがあるわけです。

そういった意味でも、海外から留学生が入りやすいように日本語速習コースの「ファンデーションコース」などを導入するとメリットがあると思います。

世界が留学生誘致でどのように動いているのかー日本の生徒募集と異なるフレームのなかで動いていることは理解し、日本は、日本として留学生を「ファンデーションコース」などで取り入れる設計していけば、学部からたくさんいろんな留学生が来ると思います。

特に日本は工学やアニメなど文化でも、非常に人気があります。

私は、世界で学びたい高校生がたくさんいると思ういます。

「ファンデーションコース」をうまく設計していけば、本当の意味で優秀な人材が学部から日本に入ってくると思っているところです。

大学の国際カリキュラムの認知度

坪谷:国際バカロレアとケンブリッジ国際を、日本の大学が入学の審査の対象として始めたのは、2013年から国際バカロレアしました。

その時、ほとんどの大学も国際バカロレアを聞いたと思います。

最初のうちは、国際バカロレアのIBとアメリカの東海岸の名門大学の通称であるIVYとよく間違われました。

発音が両方ともアイビーですからね。

今では笑い話になるほど、国際バカロレアは、知られていなかった。

宇野:フランスのバカロレアと間違えられたりもしましたね。

坪谷:そうですね。良く考えれば例えば、海外の何かを初めて聞いた時に、知らないのは当たり前ですよね。

そこから国際バカロレアは、認知度を構築してきました。

今、国際バカロレアに関しては、たくさんの大学が志願資格として門を広げていただいた。

国際バカロレアに関しては、かなり、知見がひろがってきたのではないでしょうか。

ケンブリッジ国際に関しては、4~5年前に東京都内にあるインド人のコミュニティの方々が、相談にいらした。

話を聞いてみると、そのコミュニティの中でインド人学校があり、生徒たちも急増し、在日インド人コミュニティがどんどん大きくなってるってことでした。

インド人の生徒が困っていたのが、高校2年からの大学進学準備コースでした。

インド人学校はケンブリッジ国際カリキュラムのA Levelですね。

ところが、家族はみんな日本に住んで、お父さんも日本の会社に勤務していて、生徒たちも日本の大学に行きたい。

けれども、日本の大学がインターナショナルA Levelが世界的なカリキュラムだと認識していないため、大学の受験資格に認めてもらえない、と困っていました。

当時、インド人の生徒たちは、おじいちゃん、おばあちゃんの家に一度インドに帰国して、インドのナショナルカリキュラムを高校2年、3年で学んで卒業して日本の大学に志願していました。

家族もバラバラになり、おじいちゃん、おばあちゃんなど親戚が預かってくれれば良いのですが、そうでない生徒もいる。

非常に困ってるので、何とかしてくれないかって話がありました。

私もそれはおかしいなと思い、文科省の方に相談しまして、ケンブリッジ国際のA Level を学んだの卒業生は、日本の大学に志願できるように改正がされました。

今は、安心して入れます。

ただ、国内でケンブリッジ国際が国際バカロレアのような動きになっていません。

その理由は、国内でケンブリッジ国際のA Level で学んでいる生徒の人数が少ないからです。

大学側が知らない可能性もありますが、その時は大学に文科省のホームページに掲載されているA Level の資料を添付して考慮してくださいと相談することで話が進むと思います。

宇野:そうですね。ケンブリッジ認定校は、大学側にケンブリッジ国際は文科省が認定している大学志願ですよ、とお伝えしていく必要がありますね。

坪谷:あとは、そのケンブリッジ国際機構に、日本の認定校に対して、大学志願資格になっていることをきちんと広報していただくことが必要ですね。

宇野:そうですね。坪谷先生、本日は、貴重な話をありがとうございました。

坪谷:こちらこそ、ありがとうございました。

第二弾の対談も掲載されますので、お楽しみに。

取材:北岡優希、村田学

参考資料:*1 大学